18 Avr Laurent WOLF – Philippe Grosclaude, peintre à maturité, 1994

Laurent WOLF

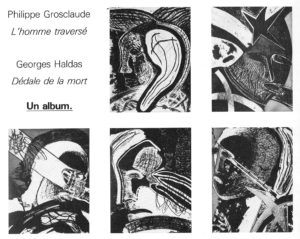

Après Zurich, le Genevois expose à domicile et un livre sur son oeuvre paraît aux Editions ABC, en français et en allemand.

L’ouvrage est préfacé par Fritz Billeter, le rédacteur culturel du Tages-Anzeiger. Il se referme sur un texte d’Elias Canetti, tiré de Masse et puissance, Françoise Jaunin l’évolution de l’artiste. Et de nombreuses reproductions de grande qualité permettent de se faire une idée précise de son parcours. C’est l’introduction idéale à l’exposition genevoise. De l’Ecole des Beaux-Arts de Genève (encore très académique au début des années 60) aux grands pastels d’aujourd’hui on observe plusieurs ruptures qui se manifestent, comme c’est souvent le cas chez les peintres par des changements de techniques.

En 1969, Grosclaude abandonne la peinture à l’huile pour la peinture acrylique. A partir de 1976, il utilisera principalement le pastel. Si, pour le spectateur de l’oeuvre, la technique n’est visible que par son résultat et par l’apparence des tableaux, elle est pour le peintre une affaire de temps, de rythmes de travail. Grosclaude le dit lui-même, il est venu au pastel pour échapper aux contraintes du séchage. L’huile sèche très lentement (en plusieurs heures), l’acrylique plus rapidement (en quelques minutes). Mais l’artiste doit dans les deux cas s’adapter au temps de séchage qui produit de plus, un changement d’état de la surface entre le moment où le peintre pose la touche de couleur et celui où il peut revenir dessus sans la dénaturer.

Avec le pastel, cette poudre colorée comprimée en bâtonnet (à peu près de la forme et de la consistance d’une craie), Grosclaude trace des lignes sur la toile ou sur le papier. Il peut le faire en continu sans que rien d’extérieur à son propre rythme ne vienne l’interrompre ou le contraindre. C’est la succession des gestes qui finit par tisser, trait après trait, surface après surface, les couches successives du tableau. Grosclaude dit qu’il en superpose ainsi trente à quarante. Cette description technique n’a de sens que parce qu’elle est une clé pour comprendre l’oeuvre de Philippe Grosclaude. Avec son geste répétitif parfois doux et parfois brutal, couvrant pendant des heures les grandes surfaces de ses peintures, Grosclaude s’immerge littéralement dans son ouvrage, dans le rythme de cet ouvrage. Le visiteur peut se contenter de regarder la toile dans l’état où le peintre l’a laissée et la donne à voir. Cela s’appelle jeter un coup d’oeil.

Mais il peut aussi laisser le temps à ses yeux d’explorer la surface, littéralement d’explorer le volume de la surface. Il traverse ainsi du regard la succession des traits et des couches de pastel et il remonte dans la durée de l’oeuvre vers son origine.

Grosclaude commence ainsi ses tableaux: il imagine une situation, un ou plusieurs personnages dans une situation, un moment de vie catastrophique, lié à la peine ou à la difficulté d’être. Par exemple, il esquisse sur la surface encore presque blanche de la toile ou du papier trois personnages qui se tournent le dos. Il commence à vivre avec eux, traçant ses traits colorés jusqu’à ce qu’ils forment des surfaces et prennent corps. Devant cette oeuvre, on est comme un intrus qui, entrant par mégarde dans une chambre, surprendrait un événement, une dispute, un accident. L’arrivée de l’intrus suspend un instant la scène, il y a un silence, une brève immobilité. Rien n’est vraiment visible, mais tout témoigne qu’il s’est passé quelque chose, que quelque chose va recommencer.

Son geste répétitif,

parfois doux,

parfois brutal

Regardées brièvement, comme des images, les peintures de Grosclaude apparaissent comme des variations autour d’un thème: les hommes ne communiquent pas entre eux, et c’est la source du drame, de la souffrance, de la cruauté. Regardées de plus près, attentivement, elles témoignent de la lutte du peintre pour communiquer avec ses personnages, pour lever leur mystère, pour communiquer avec nous et sans doute avec lui-même.